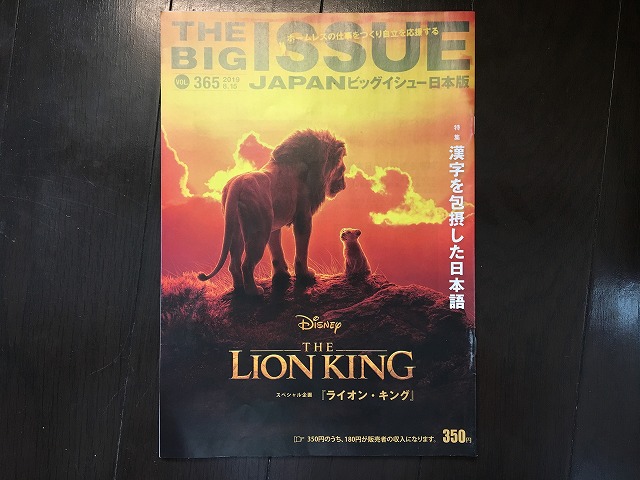

ビッグイシュー365号の特集は「漢字」です。

特に漢字の成り立ちについて詳しくまとめられています。

例えば「馬」はどうして「馬」と書くのか?「犬」はどうして「犬」と書くのか?

その答えを知っている人はきっと日本の全人口の1%もいないと思います。

つまりその答えを知っていたらちょっと感心されるかもしれません。

この記事を読んでちょっとして小ネタを仕入れてください笑

アルファベットは52文字だけど漢字は約5万文字!

僕は仕事柄、外国人とかかわることが多いんですが、そうするとふとしたきっかけでお互いの母国語の話になります。

例えば、「Thank youは日本語でなんと言うの?Good morningは?Helloは?」とか、あとは「日本語は難覚えるのが難しい言語?それとも簡単?」とか

そんな時に僕はいつもこう答えています。

「スピーキングとリスニングは簡単だけどリーディングとライティングは難しいよ」

理由は、日本語の発音は種類が少ないので覚えるのが簡単だからです。ラはいつも「LA」で、英語のように「LAとRA」を使い分ける必要はないし、シの違い「SIとTH」もありません。

人類の起源はアフリカといわれていますが、言語の起源も同様にアフリカだといわれています。

もっと具体的に言うと、言語の起源は、現在もアフリカで暮らしているコイサン族が使っているコイサン語ではないかと言われています。

その理由は、コイサン語が最も豊かな発音の種類を持っていて、アフリカのコイサン族から地理的に離れるほど、発音の種類が減っていくからです。(音素が減っていきます)

つまり、アフリカに近いヨーロッパや中東の言語はアジアよりも音素の種類が多く、そしてアジアの中でもタイやベトナム、中国のほうが日本よりもアフリカに近いので音素の数が多いということです。

要は、アフリカから地理的に遠い日本は発音が少ない単純な言語なので覚えるのが簡単ということです。

でも読み書きは大変です。

なぜなら日本語にはひらがなとカタカナと漢字があるからです。そして漢字の数は日本人も把握していません。

でもビッグイシュー365号に漢字の数が書かれていました。

どうやら日本には50,305種類の漢字があるようです(笑)そして漢字の母国である中国には85,568種類の漢字があるとのことです。

アルファベットがたったの52種類しかないことに比べると異常といってもいいほど多様な漢字がありますね。

でもここで気になるのは、どうしてそれほど多くの漢字が生まれたのかという点です。

その答えはおそらく、漢字が表意文字だからです。

英語のアルファベットのようにaなどの文字そのものには意味がなく、appleなどの組み合わせで意味を持たせる言語は、文字の数を増やす必要はありません。あらゆるものを既存の文字の組み合わせで表すことができます。

しかし日本語や中国語のような表意文字は、火・水など文字そのものに意味があるのでこれまで見たこともない新しいものに出会った場合にはその物体を表すために新しい文字を作らないといけません。

そうやって無限に増え続けた結果が中国の8万を超える漢字なんだと思います。

でも新しいものを表すために新しい文字を作るといっても、どうやって作るの?って思いますよね。

ビッグイシュー365号はその疑問に対する答えをわかりやすく書いてくれていました。

【漢字の成り立ち】「馬」はどうして「馬」と書くようになったのか?

僕ら日本人は子どものころに小学校でひたすら漢字の勉強をさせられます。「うま」は「馬」と書くんだよと教えられて、ただそれを丸暗記します。だから「うま」がどうして「馬」と書かれるのか、その答えを知りません。

そんな僕らが答えられない面白い質問があります。

「馬という字に含まれる4つの点は馬の脚?尾?」

正直、僕は質問の意味もよくわかりませんでした。馬の4つの点が脚なのか尾なのかなんて考えたことがなかったからです。たぶん日本人の99%が僕と同じように???という状態になってしまうと思います笑

でも馬という字の成り立ちを知っている人にとっては超簡単な質問なんですよ。

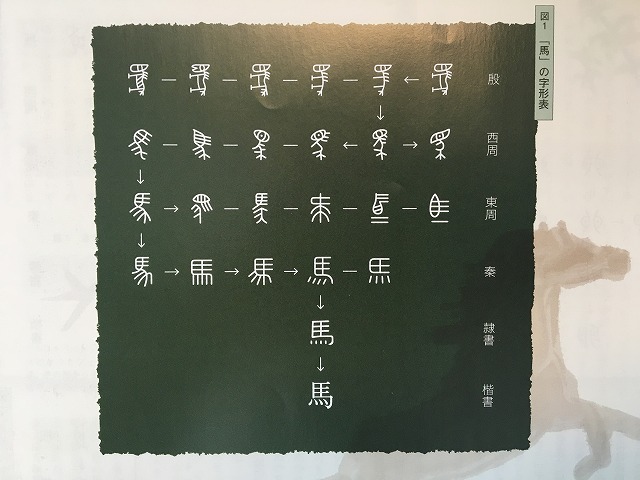

答えは以下の画像を見ると一発で分かります。

「馬」の成り立ち

ということで、質問の答えは、「最初の2つの点は前脚と後ろ脚で、残りの2つの点は尾」です。

画像に描かれている西周の一番左側をみると、前脚と後ろ脚がそれぞれ一本ずつで描かれていて、尾が三本に分かれている様子が見て取れると思います。

この画像面白いですよね?

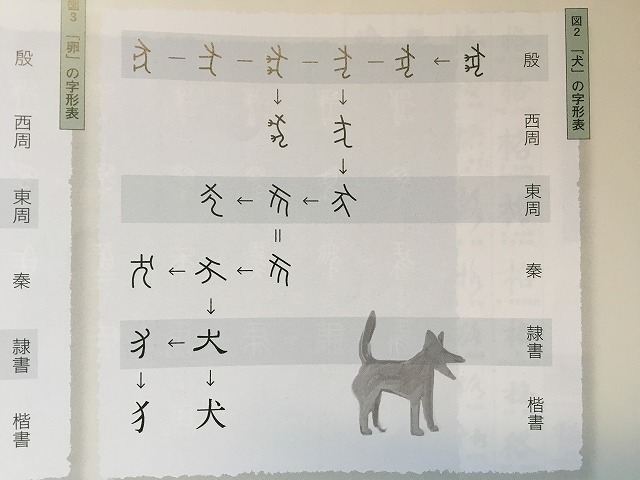

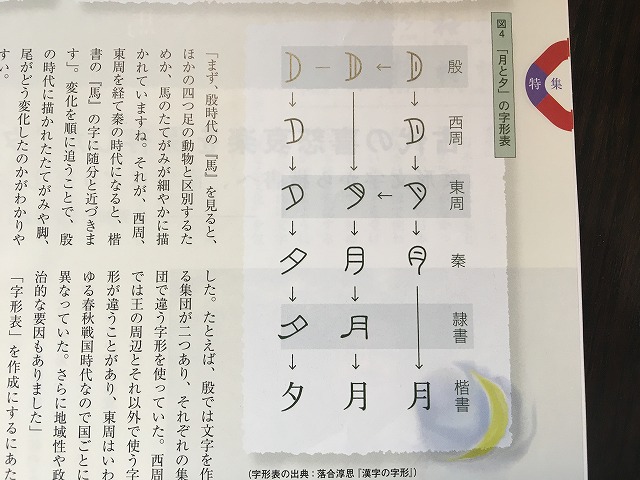

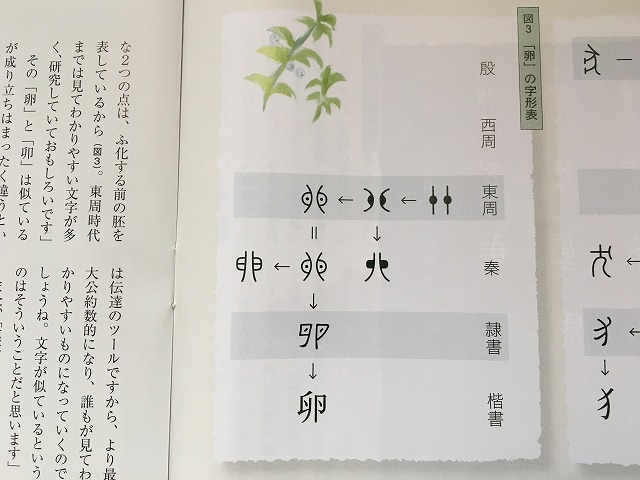

ビッグイシュー365号には「馬」以外にも「犬」「月」「卵」も載っていました。

「犬」の成り立ち

「月」の成り立ち

「卵」の成り立ち

これらの表(画像)は字形表というらしいですが、とある日本の研究者が一冊の本にまとめてくれました。

雑学好きな人は一冊購入してネタの仕入れをしてみてください。

小難しい論文や小説ではなく、絵として楽しめるので小学生の子どもに見せてもいいかもしれませんね。

ただ丸暗記させられる漢字学習よりもよっぽど楽しみながら覚えられると思います。

僕が小学生の頃にこの本が欲しかったですねー。

ビッグイシューを売っている場所やその他の詳しい情報は公式ホームページから確認できます。また、ビッグイシュー基金を通して寄付を行うことも可能です。興味のある方は以下の公式サイトを確認してみください。

ではまた

周登

コメントを残す